2025年1月30日

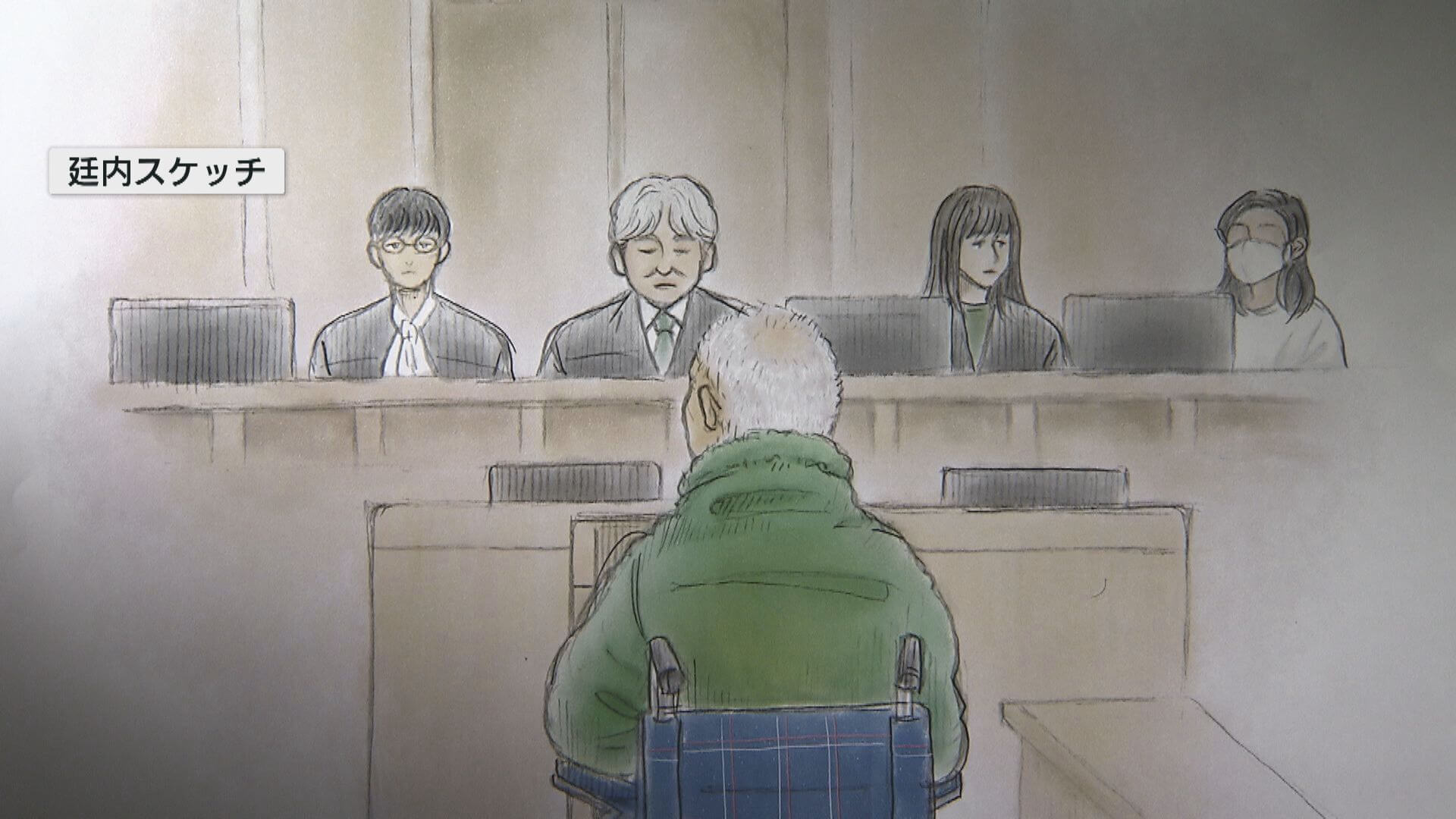

深緑のフリースのジャケットにカーキのズボンを履き、茶色のゴムスリッパで車椅子に乗り、刑務官らしき人に押されて法廷に入ってくる。

傍聴席を時折見つめ、開廷前に弁護人とうなづきながら話す様子が見られた。

裁判長「それでは、開廷します。被告人は証言台の前に出てください」

車椅子を押されながら証言台の前に出る被告の男性。

裁判長「名前はなんて言いますか。」

被告「(実際にこたえていました)」

裁判長「仕事は何をしていますか」

被告「造園業」

裁判長「現在は仕事はしていますか」

被告「していません」

裁判長「あなたに対する住居侵入・殺人被告事件について、これから審議を行います。

まず、検察官に起訴状を読んでもらいますので、その場で聞いておいてください。では検察官」

女性検事「はい、公訴事実、被告人は正当な理由がないのに、平成13年2月6日午前11時30分ごろから午後0時50分ごろの間に広島県福山市明王台(略)

当時明王台(略) 男性宅に玄関から立ち入って侵入し、当時35歳の妻に対して殺意を持ってその腹部を果物ナイフ刃体の長さ約10センチメートルで突き刺すなどし、

よって女性を心臓損傷等に基づき死亡させたものであり、罪名及び罰条住居侵入殺人 刑法130条前段 平成16年法律第156号による改正前の刑法199条。以上です。」

裁判長「これから、今検察官が読んだ事実について審議を行っていきます。

審議に先立ち、被告に注意をしておくことがあります。

被告人には黙秘権、言いたくないことは言わなくていいという権利があります。

この法廷でずっと黙っていても構いませんし、答えたくない質問にだけ答えないということもできます。

ただし、質問に答えた場合には有利にも不利にも証拠となりますから気を付けてください。

それを前提に質問します。今、検察官が読んだ事実は間違いないですか。

どこか間違っているところがありますか」

首を横に振りながら

被告「記憶にないからわかりません」

裁判長「弁護人いかがですか」

弁護人「被告は犯人ではありませんので無罪です」

裁判長「それでは、被告人は元の席に戻ってください」

被告の男が証言台から被告人席に戻される。

そして検察官の冒頭陳述が始まった。

男性検察官「これから、今回の事件について、検察官が証拠によって証明しようとする事実についてのご説明をします。

お手元にお配りした検察官冒頭陳述メモと書かれたA4サイズ縦書きの1枚のメモに沿ってご説明しますので、このメモご覧になりながらお聞きください。

では、メモの1番上の第一、事案の概要という欄をご覧ください。

この度、裁判員及び裁判官の皆さんに判断していただく事件は、被告人が平成13年、白昼に住宅街の住宅街にある被害者の家に侵入し、

被害者の腹部を果物ナイフで突き刺して殺害したという住居侵入と殺人の事件。

まず、この事件の被害者の方からご説明します。

被害者は、当時35歳の女性でした。

(中略)

被告人ですが、事件当時は46歳。当時は自営の造園業を営んでおり、福山市内で暮らしていました。

(中略)

検察官「次に、事件当日の状況です。メモの事件当日の状況という欄をご覧ください

この部分は統合捜査報告書という証拠で証明します。

なお、証拠についてはメモ右側にお示ししていきます。

事件が起きたのは平成13年2月6日でした。

朝、被害者の長男が幼稚園に登園し、その後、午前11時30分ごろ、夫が仕事のため外出しました。

その後は、自宅には女性と9カ月の娘さんのみがいる状態となりました。そして事件が起きました。

被告人が果物ナイフを持って被害者方の玄関から侵入しました。

そして、抵抗する被害者の女性の口や手首を粘着テープで緊縛したり、頭部を置物などで複数回殴りつけました。

また、被告人は被害者の女性の腹部を持参した果物ナイフで突き刺し、殺害しました。

この際、被告人は事件現場で出血しました。

午後0時44分頃、被害者方から警備会社に異常を知らせる発報がありました。

警備会社から被害者方に電話をしましたが、応答がありませんでした。

午後0時47分ごろ、警備会社から110番通報がなされ、

午後0時58分、警察官と警備会社の警備員が被害者方に臨場しました。

そして、果物のナイフが刺さった状態の女性のご遺体を発見するに至りました。

また、現場には大きさが28センチの最初の足跡が残されていました。

その後、この事件の犯人は見つからない状態が続いていましたが約20年が経ち、被告人が犯人として浮上しました。

令和3年8月7日、被告人が本件とは別の事件で検挙されたのですが、その際、被告人の口の中の細胞を、

つまり口腔内細胞を採取して、そのDNA型が鑑定されました。

(中略)

以上が、この事件の事実関係です。

検察官「次は、この裁判における検察官、弁護人の間で主な争いとなっている争点について述べていきます。

まず、この事件で争いのない事実ですが、起訴状に書いてある住居侵入、そして殺人事件が何者かによって行われたことについては争いはありません。

この事件の争点は、事件の犯人が被告人か否かの犯人性だけです。

そこで、この争点を判断する上で注目すべきポイントは次に述べる2点

まず1点目、これが最も大きなポイントです。

現場から発見された証拠のDNA型鑑定の結果は、被告人を犯人だと示しているのか。

事件の際に付着した現場の血痕について、

これまで、平成17年、平成19年、令和2年、令和6年、4度の機会に

DNA型鑑定が行われました。

(中略)

皆さんには、過去何度も行われたDNA型鑑定の結果はどんなものか

そして鑑定結果についての教授のご説明をお聞きいただき、現場に犯人が残した血痕が被告人のものと言えるかどうかを判断していただきます

(中略)

被害者の女性は、殺害されるような理由や落ち度があったのか。

女性の無念はどれほどのものなのか。女性を失ったご遺族は今もどんな思いを抱えている。

事件に対する被告、被告人の態度はどんなものか。という点です。これらの点が刑罰を決める上でどのように評価されるべきかをお考えになりながら、

証拠をご覧いただければと思います。検察官の冒頭陳述は以上です。」

被告は検察側の冒頭陳述のメモをじっと見つめていた。

*傍聴した記者の取材に基づいています。

「記憶にないからわかりません」無職の男が語った事件の真相とは…【記者が傍聴した裁判(1)】広島・福山市明王台殺人事件

広島