東日本大震災から14年…あの日を伝えるとともに災害にどう備えるか、様々な取り組みを行う広島の学生を取材しました。

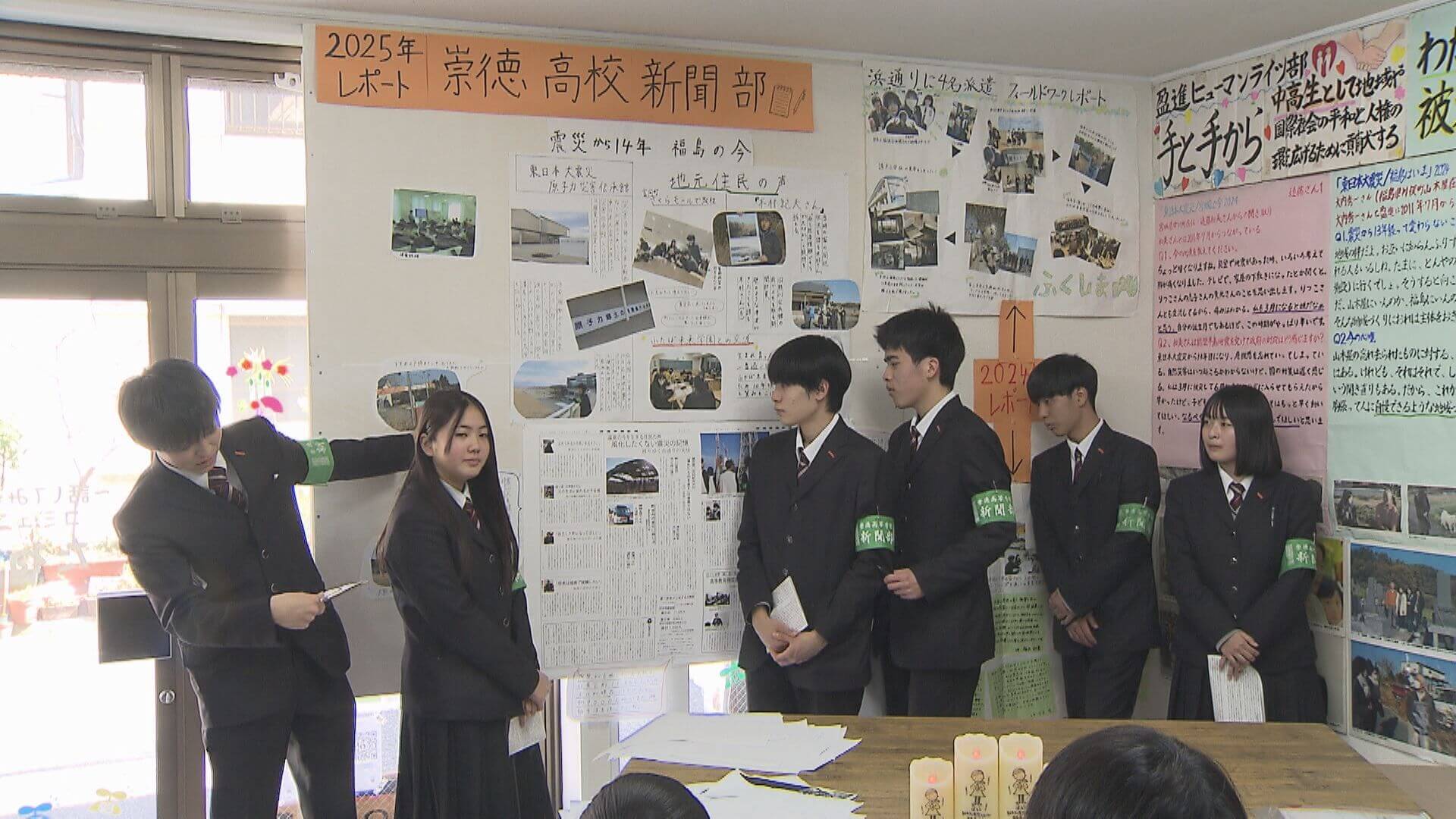

震災で広島に避難をした人で集まるひろしま避難の会「アスチカ」がイベントを開催。広島市の崇徳高校新聞部と福島県のあさか開成高校がオンラインで交流しました。

崇徳高校「震災当時の記憶はほとんど残っていないかもしれないけど、福島の若い世代が未来へつないでいこうと決意をしている姿に私たちも刺激を受けました」

崇徳高校新聞部11人は1月に福島県の被災地を訪問。被災者が語った「震災から14年が経過した街並みについて」など新聞にまとめ報告しました。

あさか開成高校の発表では、台湾など海外でも震災当時の状況を伝える語り部の育成に力を入れていることなどを伝えました。

アスチカが今年行ったアンケートでは「今、大変だと感じていること・困っていること」に対して

「避難元の親・親戚・友人になかなか会えないこと」が28.1%と最多。

「震災や原発事故のことが世間から忘れられているように感じること」などが25%と次に多い結果に・・・

崇徳高校2年 合田陽さん「福島の現状というのはずっと伝えていかなければならないなと思いますし、記憶というのは伝えていかないとずっと風化し続けるだけなので伝えていけたら良いなと思います」

巨大地震や土砂災害などが起きたときに開設されるのが避難所です。

広島国際大学の学生らがトイレや宿泊場所などを48時間以内に準備するための実験を行いました。

名付けて「TKB48」です。

学生「段ボールベットとかトイレがあるだけで(すぐにできる)段ボールだけでも全然違ったし、一気に快適になるなって思いました」

2011年の東日本大震災ではおよそ1万5千人が亡くなり、避難生活での疲労やストレスなど災害関連死とされる人が4000人近くにのぼっています。さらに去年発生した能登半島地震では515人が亡くなり、地震で直接亡くなった人を上回っています。(災害関連死1月28日時点で287人)

災害関連死の防止を目指す「TKB48」。災害が起きたときトイレ、キッチン、ベットを48時間以内に設置することで被災した人が

安心して避難所へ行けるようにすることを目指しています。

男子学生「テントが無かったらまずプライバシーとか守れない。これだったらプライバシーが守れてみんな安心して寝れたりするのかなって」

東広島市はキッチンカーの事業者でつくる共同組合と協定を結び、カレーやから揚げなど災害時でも質の高い食事をいち早く提供できるよう態勢づくりを進めています。

広島国際大学 健康スポーツ学部 岡田 大爾教授「(TKB48訓練)やればできるとか自分たちでやれることを探していこうという姿につながっていくと思う。いかに避難所でエコノミー症候群みたいにならないようにできるかどうかだと思うので今後はこういったことに目が向くような計画を立てなきゃいけないと思っております」

実験をした岡田教授によると、イタリアでは台所がついたトレーラーで暖かい食事を提供するなど、TKB48を目指した取り組みが進んでいるそうです。

日本でも簡易ベッドの組み立てなど体験して知ることが大切となりそうです。

東日本大震災から14年 広島の学生が考える3.11

広島